Capitolo quarto

Origine della musica profana. Stranieri venuti in Italia ad illustrarla. Suo primo accoppiamento colla poesia volgare. Intermezzi musicali. Abbozzi del melodramma.

[1] Ma se la musica sacra ebbe la sua origine, ed accrescimento in Italia, non così avvenne della profana. La religione e il desiderio di render visibile insieme e magnifico il culto divino, che bastarono a promuover quella, non erano sufficienti a far nascer questa. Acciò si coltivino in un paese le arti che parlano al sentimento e alla immaginazione, e che acquistino quella delicatezza di gusto, che le rende stimabili, oltre l’influenza del clima dolce e fervido insieme, il quale, gli organi in certa guisa modificando, disponga gli animi alla vivacità ed allegrezza, vuolsi eziandio un particolar assortimento di cause politiche, vuolsi un ozio agiato ne’ cittadini e magnificenza ne’ principi, voglionsi costumi che inchinino alla morbidezza, in una parola vuolsi piacere, tranquillità ed abbondanza. Queste ultime circostanze mancarono per lungo tempo all’Italia ora inondata da diverse piene di barbari, ora da contrasti fra il Sacerdozio e l’Impero frequentemente sconvolta, ora lacerata da potenti e rabbiose fazioni tra Guelfi e Ghibellini, ora disunita, e fra le sue membra disciolta per la gelosia di piccoli principati che la dividevano, ora da locali e fisici sconvolgimenti, che la convertirono qualche volta in palude e in deserto, miseramente sformata. Occupati non per tanto gl’Italiani nel provvedere agli sconcerti cagionati dalla guerra, dalla politica, e dalla natura non pensavano a coltivar le arti più gentili, e molto meno la musica.

[2] Toccò in sorte agli stranieri il dar la prima mossa del gusto a codesta nazione, che dovea superarli nell’avvenire, e nelle cose musicali così gloriosamente distinguersi. Questi stranieri furono i Provenzali, popolo celebre nella storia pella piacevolezza del suo temperamento sempre vivace, alla giocondità, e al riso inchinevole che abbonda di vini spiritosi e di donne galanti, e ch’educato sotto un cielo per lo più sereno e ridente, e in un paese amenissimo sembra fatto a bella posta dalla natura per non aver altro impiego che quello di cantare e ballare. Gli odierni abitatori di quelle contrade hanno tuttora lo stesso pendio verso l’ilarità, lo che ha dato luogo in Francia ad un proverbio che corre comunemente: «Che il Provenzale sdegnato minaccia un suo nimico con una canzonetta, come l’Italiano con una stilettata». Le disposizioni locali congiunte alla pace, che godevano quelle provincie sotto il lungo e felice governo de’ loro sovrani, e alla galanteria, e il lusso di alcune corti della Francia meridionale diedero origine a certe tribù, o compagnie d’uomini chiamati genericamente “Mnestrels”, i quali senz’aver soggiorno fìsso sen givano errando da castello in castello, da città in città, accompagnati dalle loro moglie e dai loro figliuoli, a imitazione degli antichi Rapsodi della Grecia, o (ciò che sembra più verosimile) come una reliquia dei commedianti latini, i quali, dopo varie trasformazioni e vicende accadute nel giro dei secoli, formarono quella genia di persone di cui si fa presentemente discorso. Si distinguevano essi con vari nomi secondo i vari mestieri. Quelli che poetavano all’improvviso si chiamavano “Troubadores”, o “Trovatori”, “Canterres” quelli che cantavano i versi composti dai primi, e “Giullares” ovvero siano “Giocolieri” coloro che suonavano un qualche strumento, o intertenevano il popolo con varie buffonerie. L’impiego loro principale era lo stesso che sempre hanno avuto i poeti , ovunque la poesia non è il veicolo della morale né lo strumento della legislazione, ma un passatempo ozioso, che non conduce agli onori, né alle ricchezze. Questo è di avvilir la dignità delle muse, adulando i potenti degni talvolta d’essere incoronati dalle mani del genio, ma per lo più stimatori ingiusti del vero merito, e che avvezzi a non pregiare altro fuorché le distinzioni della fortuna, riguardano l’uomo di talento come un pappagallo, una scimia, o qualche strano animale, cui si dà volentieri da mangiare purché divertano il padrone. Più comune dovea essere siffatto costume a que’ tempi, ove i gran signori ignoranti per educazione e orgogliosi per sistema non conoscevano altro merito al mondo se non quello della nobiltà, né altro mestiere fuorché la guerra. Senza spirito di socievolezza, senza spettacoli, e senza radunanze il solo tempo, ch’essi destinavano al pubblico divertimento era quello delle nozze, oppur delle gran fiere, che tratto a tratto s’aprivano nelle città pel mantenimento del commercio. Allora si presentavano in truppa i giullari a fine di sollazzar i conviti con canti, suoni, e balli, celebrando le gesta de’ paladini e le bellezze delle donne, sfidandosi scambievolmente a pubbliche tenzoni poeti che e musicali, e vantandosi ciascuna di superar il suo rivale non meno nella gentilezza e lealtà dell’amore, che nella prontezza dell’ingegno. Le donne, presso alle quali l’elogio fatto alla bellezza fu sempre l’omaggio più caro, e la più spedita via di guadagnarsi il lor cuore; le donne che riguardano la costanza dell’uomo come il mezzo più sicuro di mantenere ed accrescere la loro influenza sul nostro sesso; le donne finalmente in cui la vanità è la passione per eccellenza fomentata dagli usi politici per nasconder agli occhi loro il sentimento della propria dipendenza, non poteano far a meno di non compiacersi del volontario tributo che pagavano ad esse i poeti . La gratitudine, virtù facile a praticarsi, ove ci entra di mezzo l’inclinazione, le sollecitava spesso alla corrispondenza, onde nascevano quelli amori scambievoli, cagion delle tante e sì strane avventure che si leggono nelle vite de’ trovatori. Se già esse non furono bizzarre fantasie prodotte dalla calda immaginazion de’ poeti, la quale non contenta d’ingannare se stessa vuol per fino tramandare le sue illusioni ai secoli futuri. Per altro non mancavan tra loro quei macchiavellisti in amore, i quali noi credevamo non potersi trovare fuorché nei secoli della corruzione. Testimon ne sia la crudele massima enunciata nei seguenti versi da , poeta che fioriva nel 1206:

«Nus ne se puet avancierEn amor, fors par mentir,Et qui melz sen set aidierPlustost en a son plesir.Qui fame justiferaJa ne l’aimeraPar conventLoiaument.Et pour ce je me repentD’aimer cela.Où il n’a point de merci. ecc.»

Cioè: «Nessuno può far progressi in amore se non a forza di

menzogne, e chi sa meglio impiegarle ottiene prima d’ogni altro il suo piacere.

Chiunque vorrà render giustizia alle donne non dovrà amarle giammai di buona fede, e

con lealtà. Ed e perciò ch’io mi pento di amare costei, cui non si può aspettare

veruna ricompensa.»

Se in ogni tempo vi sono stati degli amanti che hanno

divinizzate le loro belle, anche in ogni tempo vi sono stati degli spiriti forti che

hanno bestemmiato contro alla loro divinità. «Tutto il mondo è fatto come la mia

famiglia»

diceva quell’altro.

[3] Ora allorché Raimondo Berengario Conte di Barcellona e di Provenza venne in Italia a fine di visitare l’Imperadore Federico Primo dimorante a quel tempo nella Lombardia, e più allorché Carlo d’Angiò discese di nuovo per impadronirsi di Napoli e di Sicilia, molte truppe di Menestrieri, che venivano a loro servigio, cominciarono a farsi conoscere di qua dai monti, ove insieme colla maniera loro di poetare e colle prime rozze idee della drammatica e del ballo in azione introdussero anche presso al popolo la musica sì vocale che strumentale o la resero più comune. Dico più comune, perché da un verso latino del monaco :

«Timpana cum citharis, stivisque, lyrisque sonant haec»

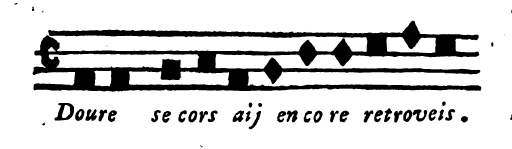

apparisce, che gli Italiani facevano uso della musica strumentale profana fin dai tempi della famosa Contessa Matilde. Ma la gloria d’avere i primi accoppiata la musica alla poesia volgare può con tanto minor ragione negarsi ai Provenzali quanto che niuna delle moderne nazioni Europee ci presenta monumenti di poesia profana posta sotto le note che gareggino nell’Antichità con quelli presentati da loro. Molti codici, dove si contengono le poesie loro, vengono citati dagli eruditi, i quali, benché siano antichi, non salgono però ad un’epoca cotanto rimota, che conceda ad essi il diritto di primeggiare sugli altri popoli. Nullameno vi sono delle ripruove, che fanno vedere la musica applicata alla poesia volgare non molto dopo a’ tempi di . Tra le altre bastine recar in mezzo la seguente, che mi è avvenuto di ritrovare, e che certamente non è stata da chi che sia pubblicata finora. Nell’Ambrogiana di Milano si conserva un antichissimo codice, del quale ho avuta alle mani e riletta una esattissima copia. Esso ha per titolo: Trattato del canto misurato. L’autore è un certo monaco benedettino normanno di nazione, o secondo alcuni parigino. Egli fu abate del monistero d’Afflighem nella Contea di Brabante. Fiorì sul fine dell’undecimo secolo, e sul principio del duodecimo. Di lui fanno menzione fra gli altri il , , e il , i quali l’annoverano anche fra gli scrittori ecclesiastici a motivo di dodici libri composti da lui sulla Grazia. Nel mentovato codice, vien riferito, anzi proposto per esempio il primo versetto d’una canzone provenzale posta sotto le note secondo la musica di que’ tempi.

[4] Supponendo adunque che scrivesse il suo trattato verso il 1100, o anche verso il 1106, e trovandosi di già citate poesie musicali, hassi ogni ragione di credere che siffatta usanza conosciuta fosse dai provenzali anche prima del 1100, sino alla qual epoca non trovandosi alcun monumento che risalga nelle altre nazioni europee, ad essi pure incontrastabil rimane la gloria di averla i primi adoperata.

[5] Cade non per tanto da se medesima l’asserzione della massima parte degli scrittori francesi, i quali dicono che l’epoca delle prime poesie composte nella loro lingua volgare (comprendendo sotto questo nome anche la provenzale quantunque fosse differente dalla francese) debba fissarsi sul fine del secolo duodecimo. Prima dell’età di le canzonette musicali, siccome ogni altro genere di poesia, si componevano in latino. Il più antico monumento di cotal genere che abbiano i Francesi vien reputato un componimento cantato al re Clotario secondo in occasione d’una celebre vittoria riportata contro ai Sassoni. Eccone per saggio due sole strofi:

«De Clotario est canere Rege FrancorumQui ivit pugnare cum gente SaxonumQuàm graviter provenisset missis SaxonumSi non fuisset inclitus Faro de gente Burgundiorum.Quando veniunt in terram FrancorumFaro ubi erat Princeps missi Saxonum,Instinctu dei transeunt per urbem MeldorumNe interficiantur a Rege Francorum.»

[6] Piena di tenerezza benché barbaramente espressa è altresì una canzonetta flebile di , sassone morto prima del 900, dove si lamenta del suo esiglio:

«Ut quid jubes, pusiole?Quare mandas, filiole,Carmen dulce me cantareCum sim longè exul valdeIntra mare;O cur jubes canereMagis mihi miseraleFlere libet pueralePlus plorare quam cantare;Carmen tale jubes quare,Amor care,O cur jubes canere?»

ecco i , e i dei secoli barbari.

[7] Se poi i provenzali siano stati eglino medesimi gl’inventori di quella sorta di musica e di poesia, oppure s’abbiano l’una e l’altra ricevuta dagli arabi per mezzo dei catalani, io non mi affretterò punto a deciderlo. Sebbene l’influenza letteraria e scientifica di que’ conquistatori sul restante della Europa sia stata con gran corredo d’erudizione da un dotto spagnuolo38 oltre modo magnificata; sebbene il sistema poetico e musicale d’entrambe le nazioni araba e provenzale concorra in alcuni punti di somiglianza, ciò nonostante io non mi crederei in istato di poterne cavar conseguenza in favor della prima. Rispetto alla musica, l’Italia nel suo , la Germania in e in , e la Francia nel suo vantano scrittori fondamentali di quella scienza, trattata da essi (in quanto lo permetteva la rozzezza de’ secoli) con regole giuste e con sodi principi senza che alcun ragionevole indizio vi sia onde poter sospettare aver quelli autori ricavati i propri lumi dalla lettura, o dal commercio coi saraceni. Noi ignoriamo se gli arabi conoscessero le note figurate, o per dir meglio, abbiamo non poca ragione di credere che fossero affatto sconosciute ad essi. Gli esempi, che s’adducono non sono tratti da loro, ma dagli Spagnuoli, e quelli non sono anteriori alla metà del secolo decimoterzo; laddove da ciò che si è finora indicato in questo capitolo e nell’antecedente, apparisce che le note colla codetta all’insù o all’ingiù erano di già conosciute in Provenza e in Italia fin dal secolo undecimo, e forse anche prima. Noi vediamo la musica sortir bambina in Europa da mezzo al culto ecclesiastico, crescer fanciulla ne’ monisteri che la promossero, pigliare stabile consistenza e vigore colla invenzion delle note, abbellirsi insieme e corrompersi coll’uso del contrappunto, senza che sappiamo qual influenza avesser gli arabi in cotai cangiamenti. Rispetto alla poesia, l’indole della provenzale tutta fievole e cascante di vezzi è tanto diversa dall’arabica sparsa di pompose figure, e fraseggiata alla foggia orientale; la natura degli argomenti è così differente; così ne è lontano l’andamento dell’una e dell’altra, che il menomo vestigio non si scorge d’imitazione. Niuna favola arabica posta in versi dai provenzali, niuna question filosofica, delle quali in singoiar modo si compiacevano i saraceni poeti , trattata da questi, niuna allusione a’ loro scritti, alla lor religione, a’ loro costumi. S’udivano bensì frequentemente nelle canzoni de’ provenzali i nomi d’Arturo, di Merlino, di Carlo Magno, d’Oliviero, e d’Orlando; quelli d’Abderramen, d’Omaro, di Abdalla, di Mirza, de’ sultani, delle sultane o dei califfi non mai. L’uso della rima, la tessitura de’ versi, la proporzione fra gl’intervalli e i riposi nel metro erano conosciute egualmente da’ normanni, da’ goti, e da più altre nazioni, che dagli arabi dominatori. Ora se non è possibile imitar un quadro senza che si ravvisino nella copia i lineamenti dell’originale; se le facoltà appartenenti al gusto hanno i loro principi comuni a tuti i popoli e a tutti gli spiriti, ne’ quali convengon gli uomini per puro istinto senza che ci sia d’uopo la comunicazion vicendevole; se il genio che riscaldò gli abitatori della fervida Arabia, presso ai quali la vita umana si chiamava l’«istmo della eternità»; dove la candidezza di un seno sprigionato dal carcere, dove lo nasconde il pudore, si paragonava al chiaror della luna, allorché per metà si mostra fuori dalle nuvole, il bacio d’un’amante ad un sorso dell’idromele, che gli eletti gustano in Paradiso, l’alitto voluttuoso d’una bella quando sospira alla fragranza aromatica, che dai boschi della Idumea schiude il vento Imperador dei deserti, l’arco iride ad un ponte levatoio fabbricato dai numi per mantener il commercio fra il cielo e la terra con simili altre gigantesche espressioni, nulla ha di analogo col timido e freddo poetare de’ provenzali; se finalmente negli usi, nel clima, nelle politiche vicende, nelle lingue e nella storia delle nazioni europee si trova la ragion sufficiente dell’origine e progressi della musica e della poesia moderna, io dimando perdono ai fautori degli arabi se non ravviso abbastanza quella prodigiosa influenza che si pretende aver essi acquistata sul gusto degli altri popoli.

[8] Chiunque vorrà prendersi il pensiero d’esaminare la poesia provenzale troverà ch’essa non era affatto priva d’una certa mollezza, né di certi piccoli vezzi propri di quella lingua, ma troverà nel tempo stesso che il suo gran difetto era quello d’essere troppo uniforme, e di sembrar fatta dai poeti sopra un unico getto. Gli argomenti delle loro canzoni sono meschini per lo più, né mai s’inalzano alla sublimità degna del linguaggio dei numi. Le gesta dei paladini, le lodi del loro poetare, qualche sarcasmo contro ai loro rivali in poesia e l’esposizione poco dilicata dei propri amori, ecco il ricinto che comprende pressoché tutto il parnaso provenzale. Altri oggetti non sanno comunemente descrivere fuorché la primavera, i ruscelli, i fiori, la verzura delle campagne, e le penne variopinte degli uccelli. Nelle loro egloghe o “pastorelle” v’era, a così dire, stabilito il suo cerimoniale amatorio. Il poeta dovea sortire per accidente fuori della città, dovea per accidente scontrarsi in un amabile foro setta ch’errava solitaria ne’ boschetti, per accidente doveva entrar seco lei in dichiarazioni amorose, e per accidente altresì dovea prima di tornarsene a casa ultimar la poetico-amatoria faccenda. Il disgusto procurato da cotale uniformità si risentiva fin da loro stessi. , celebre trovatore che fiorì verso il 1235, si burla di cosiffatti poeti nei seguenti versi:

«Feville ne flors ne vaut rien en chantantFors ke por defaute sans plus de rimoier»

«Le frondi e i fiori non servono a nulla nel canto fuorché a

coloro che non sanno poetare altrimenti.»

Un altro difetto dei loro versi era

la mancanza d’immagini e di colorito poetico. Per lo più gli amanti esponevano la loro

passione alle innamorate in istile di gazzetta, e si direbbe quasi che volessero

presentare il manuale dei loro sintomi amorosi come i piloti presentano al capitano il

diario della navigazione. La delicatezza non per tanto che scorgesi in alcuni tratti è

piuttosto d’arguzia che di sentimento, più epigrammatica che appassionata; stile, che

necessariamente nascer dovea dalla loro foggia di poetar tenzonando, altro non

cercandosi per vincere in simili giostre che i giuochi dell’ingegno, non la spontaneità,

né la verace espressione della natura.

[9] D’un genere non molto diverso era la loro musica. In una canzone composta dall’antico menestriero nell’idioma provenzale e ridotta al moderno francese da un colto letterato vien lodato quel poeta per aver saputo suonare un gran numero di stromenti. Ecco la strofa, che tutti gli annovera:

«Il chant avec flutte ou trompette,Guitarre, harpe, flageolet,Grande corne, petit cornet,Tambourin, violon, clochette,Il fait la basse et le fausset,Il inventa vielle et musette;Pour la manivelle ou l’archetNul n’egale .»

[10] Da ciò si vede che la musica strumentale era abbastanza numerosa e variata. Intorno al canto diverse furono le mutazioni. Da principio si cantavano le loro canzonette a orecchio senza la composizion musicale. Indi cominciarono a lavorar le arie sulle parole, ma siffatte arie altro non erano che un semplice canto gregoriano, o, per dir meglio, altrettante parodie del canto ecclesiastico. In moltissime loro canzoni si trova alla fine il primo versetto o la prima parola dell’inno latino sulla cui composizione furono esse modellate. In seguito alcuni bravi musici fra loro composero a bella posta delle arie profane diverse da quelle di Chiesa. L’abuso di modulazioni molli ed effemminate introdotte nel canto ecclesiastico, di cui sì altamente si lagnava , ci farebbe credere che la musica profana non andasse esente da simile difetto; tanto più che le poesie amorose e gentili, alle quali s’applicava comunemente, ne rendevano la mollezza assai più scusabile. Pure volendo giudicare dai frammenti che ci restano, essi ci fanno vedere tutto il contrario. La musica delle canzoni provenzali non solo nell’esempio di citato di sopra, ma anche ne’ versi di , e in altri non pochi da me veduti e disaminati è tanto semplice e povera che niuno si ravvisa di quei difetti attribuiti dal Sarisberiense alla musica ecclesiastica. Non modulazioni lussureggianti, non vana ostentazion d’inflessioni, non soverchio tritume di note, ma sobrietà bensì, e gastigatezza, e proporzione esattissima tra le parole e i suoni, cosicché ad ogni sillaba non più corrisponde che una sola nota. Cotal diversità fra la musica profana e la sacra dee, secondo il mio avviso, ritrarsi dal costume usato in chiesa di cantar a più voci, ciascuna delle quali cantando a modo suo, era più facile che degenerasse in confusione e in abuso, laddove le canzonette profane figlie dell’istinto e del sentimento, e cantate per lo più da una sola voce potevano più a lungo conservare la loro semplicità primitiva. Dico più a lungo e non sempre, perché appena prese voga il contrappunto, la musica provenzale restò anch’essa infettata dalle solite stravaganze39.

[11] Ritornando ai menestrieri, quei che si sparsero per l’Italia venivano conosciuti dal volgo sotto il nome ora d’“uomini di corte”, ora di “ciarlatani”, denominazione che presero non dalla parola “circulus” né da “carola”, ma, come ben osserva il , dalla parola “ciarle”, maniera italiana di pronunziare il vocabolo “charles” francese, a motivo che i trovatori cantavano spesso le azioni di Carlo Magno. E da “ciarle” venne in seguito “ciarlare”. Le storie di que’ tempi sono piene delle singolari azioni di questi uomini, del favore che ottenevano presso ai signori italiani, e de’ grandi e sontuosi regali, onde veniva rimunerata l’abilità loro. I Malatesti di Rimini, gli Scaligeri di Verona, gli Estensi di Ferrara, e Visconti di Milano si distinsero principalmente nel proteggerli. In contraccambio il clero sovente li perseguitò fino a proibire con frequenti scomuniche i loro congressi, o perché temeva che portando gli uomini al dissipamento servissero ad alienarli dall’utile e salutare tristezza che esige la religione, o perchè vedeva colar in mani profane quei doni, che potevano più utilmente convertirsi in limosine a servigio dell’Altare, o perché mescolandosi poscia cogl’istrioni, e coi mimi, erano divenuti infami al paro di loro per pubblica scostumatezza. Ma i principi sdegnati col clero per veder frastornati da esso i pubblici divertimenti, condannavano talvolta i preti a dover pagare ai giocolieri la loro mercede, il qual abuso fu poi corretto da un Concilio tenuto in Ravenna all’anno 1286 con severi decreti, che possono leggersi nella raccolta del .

[12] Anche i governi secolari fecero qualche volta lo stesso, fra i quali si trova nella storia del all’anno 1288, che la Repubblica di Bologna spedisce un Decreto col quale si vietava che i cantori francesi potessero fermarsi sulle pubbliche piazze del comune a cantare. A imitazione de’ trovatori molti e celebri Italiani fiorirono in Milano, Mantua, Vinegia e in Sicilia principalmente per la dominazione de’ provenzali ivi stabilita.

[13] A imitazione de’ Provenzali molti Italiani distinti per nascita, dignità e sapere fiorirono in Milano, Mantua, Vinegia e in Sicilia principalmente pella dominazione degli Angiovini ivi stabilita, dei quali non mi fermerò a fare particolar menzione dappoiché il , il , e meglio di loro il hanno sparsa cotanta luce su quella parte di storia. Farò bensì una osservazione più confaccente allo spirito di quest’opera, e che ridonda insomma gloria dell’Italia. Questa si è che la poesia provenzale povera nella sua origine e di piccol pregio, finché rimase nel suo nativo terreno, tosto che fu traspiantata sotto il cielo italiano divenne non solo bella e gentile, ma capace di gareggiare colla lirica più squisita de’ Latini e de’ Greci. Anzi se vero è, come molti scrittori affermano, che il trovasse fra i provenzali l’incitamento e l’esempio al suo poetare, e che il canzoniere di questo poeta debba considerarsi quale compimento e perfezione di quel genere di poesia, converrà dire che il ramo della ragione poetica coltivata dai provenzali, indi trasferito in Italia ne producesse frutti d’un sapore sconosciuto perfettamente agli antichi, e che che ne dicano in contrario gli idolatri dell’antichità, e gli armenti della filosofia che si pascolano negli orti d’Epicuro, superiore altrettanto a ciò che lasciarono in quel genere la Grecia e il Lazio quanto il purificar la natura è preferibile al dipignerla schiava de’ sensi, e quanto le idee dell’amor razionale sono più poeti che e più sublimi che non quelle dell’amor sensitivo o meccanico.

[14] Ma le cause che fecero coltivare a quei tempi la lirica amatoria, cioè i famosi parlamenti d’amore, la mollezza licenziosa che dalla corte papale d’Avignone e dalle altre città della Francia, erasi rapidamente propagata pell’Italia, e l’influenza che fin d’allora ebber le donne sulle produzioni dell’ingegno trattennero il volo all’altra spezie di lirica eroica, che tanto imperio acquistò sulle menti dei Greci. Quindi è che se l’Italia ebbe in , in , e nel i suoi , i suoi , e i suoi d’un genere più dilicato, ella non ebbe mai né potè avere degli , dei , dei , e degli . Perché ciò? Perché una general corruttela avea tarpate le ali dell’entusiasmo, come quelle della virtù; perché la poesia fu riguardata soltanto come ministra di divertimento e di piacere, non mai come strumento di morale o di legislazione; perché essendo disgiunta dalla musica aver non poteva un vigore che non fosse effimero, né una energia che non fosse fattizia; perché trar non si seppe alla unione di quelle due arti il vantaggio che sarebbe stato facile il ricavare in favore della religione, mal potendosi eccitar l’entusiasmo religioso nelle cerimonie ecclesiastiche colla musica semibarbara, che allora regnava, applicata ad una lingua, cui il popolo non intendeva, onde mancò la poesia innale, e con essa uno dei fonti più copiosi del sublime poetico; perché i governi non pensarono a dar all’impiego di poeta e di musico l’importanza che gli davano i Greci, giacché invece degli e dei , che in altri tempi erano i legislatori e i generali delle nazioni, si sostituirono ne’ secoli barbari i monaci e i frati che convocavano a grado loro il popolo, intimavano la guerra e la pace, si mettevano alla testa delle armate, ed erano non poche fiate l’anima de’ pubblici affari; perché finalmente, non potendo la lirica eroica giugnere alla perfezione, di cui è suscettibile, se non quando vien considerata come un oggetto d’interesse, e di generai entusiasmo, i poeti italiani d’allora non potevano eccitar né l’uno né l’altro per l’indole della loro lingua troppo fiacca per inalzarsi alla sublimità de’ Greci e degli orientali, e per le circostanze altresì della loro nazione troppo divisa perché lo spirito di patriotismo vi si potesse vivamente accendere, e troppo agitata da intestine discordie, e dalla inquieta politica di certe corti, perché vi si potesse sviluppare quell’interesse generale, che fu mai sempre il motore delle grandi azioni. Però se un qualche si fosse presentato nella piazza di Firenze col disegno di voler conciliare fra loro con un’oda i guelfi e i ghibellini, o se un Orfeo fosse venuto colla lira in mano in mezzo agli abitatori della moderna Roma per richiamare al loro spirito le spente idee di libertà e di gloria, il primo avrebbe fatta la figura di cantambanco o di giullare da piazza, e il secondo avrebbe corso rischio d’esser di nuovo messo a morte, ma non dalle baccanti.

[15] Rinunziando non per tanto alla speranza di trovar in quei tempi l’unione della musica e della poesia diretta al gran fine legislativo e politico, contentiamoci d’esaminare le varie forme che prese dalle circostanze, dalla voluttà, dai costumi. Cresciuta la lingua italiana, crebbe parimenti l’usanza d’accoppiar qualche volta la musica alla poesia per quel segreto vincolo, che l’una all’altre tutte le belle Arti avvicina. Quel medesimo istinto che porta gli uomini ad esprimere coi particolari movimenti del corpo l’allegrezza dell’animo, onde ebbe origine il Ballo, gli porta eziandio ad accompagnar i propri gesti con certe particolari inflessioni di voce, onde ebbe origine il canto. Quella seducente e inespribile simpatia, che mille moti diversi ridesta in loro alla presenza d’un amabile oggetto, quella medesima, infiammando l’immaginazione, gli sollecita poscia a significar i lor sentimenti in versi armoniosi e gradevoli. L’allegrezza dunque e l’amore, gemelli figli della fisica sensibilità, dovettero essere le primitive cagioni della unione di codeste arti gentili. Così i più antichi componimenti musicali fatti nella volgare favella, di cui si conservi memoria in Italia furono secondo il , il , e il le ballate e le intuonate, ovvero siano canzonette che intuonavano gli amanti per dimostrar la loro passione alle donne amate. Abbiamo l’esempio sul principio del secolo decimoterzo nel celebre Imperadore Federigo Secondo gran protettore dei poeti , e de’ musici richiamati da tutte le parti per ornare, e illeggiadrir la sua Corte, il quale non si sdegnò di poetare in lingua non ancor ben purgata dalle siciliane maniere, e di far cantare dagli altri, e cantar egli stesso i suoi componimenti. Ecco i primi versi d’una sua canzone pubblicata dall’:

«Poiché ti piace, Amore,Ch’eo deggia trovareFaronde mia possanzaCh’eo vegna a compimento,Dato haggio lo mio cuoreIn voi, Madonna, amare.40»

[16] Circa le canzoni a ballo, è da osservarsi però ch’esse non ebbero in Italia un principio cotanto naturale e filosofico quanto ne sembra a prima vista, poiché dagli esempi rimastici chiaramente si scorge essere stati cotai componimenti un prodotto piuttosto della imitazione, che una libera ed espontanea emanazion del talento. Ciò si vede dai nomi che diedero i primi Italiani alle stanze di siffate canzoni somiglianti a quelle de’ provenzali, e dalla poca filosofia con cui le accomodavano ai rispettivi argomenti. Serva di pruova la seguente ballata di , la quale a preferenza delle altre ho voluto trascegliere e per la celebrità dell’autore, e perché ottiene un luogo distinto fra le composizioni di questo genere:

«Morte villana, e di pietà nemicaDi dolor madre antica,Giudizio incontrastabile gravoso:Poiché hai dato materia al cor doglioso,Onde io vado pensoso,Di te biasmar la lingua s’affatica.E se di grazia ti vuò far mendica,Convenesi, ch’io dicaLo tuo fallir d’ogni torto tortoso.Non però che alle genti sia nascoso:Ma per farne cruccioso,Chi d’amor per innanzi si nudrica.Dal secolo hai partita cortesia,E ciò che ’n donna è da pregiar virtute,In gaia gioventuteDistratta hai l’amorosa leggiadria.Più non vò discovrir qual donna sia;Che per le proprietà sue conosciute,Chi non merta saluteNon speri mai d’aver sua compagnia.»

[17] Il lavorar una canzone a ballo in occasione di tale e sì profonda tristezza qual è quella che dee opprimere un amante per la morte dell’oggetto che ama, è ugualmente contrario alla imitazion naturale di quello che sarebbe in un pittore il dipigner agghiacciati i fiumi posti sotto la linea equinoziale, o un bosco di cannella nel Settentrione.

[18] Indi a non molto s’introdussero le “maggiolate”, spezie di canto usato in Italia come in molti altri paesi d’Europa, e privativo dei primi giorni di maggio, tempo in cui per celebrar il ritorno della primavera erano soliti gli amanti a piantare in faccia alle finestre delle loro innamorate un piccolo arboscello verde di nuova fronda, e abbellito con festoni a più colori, intorno al quale ballando e ripiegandosi in sollazzevol foggia diverse truppe di giovani cantavano certe poesie che presero il nome dalla circostanza. Vennero poscia i canti chiamati “carnascialeschi” a motivo d’eseguirsi in tempo di Carnovale fra le brillanti mascherate, onde tanto si compiaceva la gioventù fiorentina. Lorenzo de’ Medici detto il Magnifico era l’anima di cotali feste dove rappresentavansi sovra pomposi carri trionfali guidati per le strade di Firenze fra gli applausi del popolo parecchie ingegnose allegorie allusive per lo più a soggetti amorosi. Alle volte i trionfi del servivano d’argomento, e si cantavano posti in musica i sonetti e le canzoni di questo poeta, come in oggi si cantano le arie di . Alle volte si lavoravano a bella posta componimenti poetici che tuttora si leggono raccolti in due volumi, e ne faceva fra gli altri la musica un certo , di cui ci restano fra le carti musicali alcune piccole canzoni poste sotto le note a tre voci. Succedettero in seguito i madrigali, dei quali abbiamo fra i primi l’esempio in quelli di pistoiese posti in musica dal compositore di cui ne fa menzione il , e nelle tante madrigalesse, ballate, villanelle, serenate, villotte alla napoletana, ed alla siciliana, e in altri componimenti cantati per tutta l’Italia, e posti in musica persin da celebri donne, che gareggiavano coi più gran compositori. L’ romana, la , la e l’ milanesi, la dama perugina, la e l’ bolognesi, l’ e la napoletane senza far menzione di molte altre misero sotto le note parecchie composizioni, che divennero alla moda presso alle radunanze più colte e più gentili. Furono ancora molto in uso le villotte, delle quali eccone per saggio due strofi, affinchè il lettore avverta di mano in mano ai progressi della poesia musicale:

«Trinke got è Malvasia:Mi non trinker altro vin.Ch’altro vin star pisinin,Si mi far doler la panza.Fà venir il mio voltinDi color di melaranza.Volentier mi sta far danzaPiste trinke Romania.Trinke got è MalvasiaMi non trinker altro vin.Mi levar da mezza notteQuand’è il dì di San Martin:Vo spinar tutte le botte:Mi vuol biber da mattin.Vin è car, il mio cusin,Si mi fa ballar per via.Trink got è Malvasia.»

[19] Nel secolo XV cominciò a rosseggiar sull’orizzonte italiano l’aurora del miglior gusto nella musica, il novello raggio della quale si spiccò da un popolo che faceva profession di distruggere le arti e le scienze, come gli altri facevano di coltivarle. L’ignorante e conseguentemente feroce musulmano, sbuccando dalle gole del Caucaso, indi a guisa di turbine tutta l’Asia scorrendo, rivolse alla fine i suoi vittoriosi stendardi verso Costantinopoli, capitale d’un vasto impero ammorbidito dal lusso, snervato dalla mollezza, addormentato fra le più ridicole superstizioni. La Grecia tutta fu una picciola parte delle sue immense conquiste, a motivo delle quali i pacifici coltivatori delle lettere che abitavano quel paese tanto caro alle muse si ricoverarono nella Italia portando seco i preziosi frammenti della greca letteratura. La prosperità figlia della pace e dell’abbondanza, il desiderio d’ogni sorta di gloria proprio di quelle nazioni che hanno conosciuto la libertà, e quel segreto bisogno che ne’ tranquilli governi sprona lo spirito alla ricerca di nuovi piaceri aveano anticipatamente disposti gl’Italiani al risorgimento delle Lettere. I Greci l’accelerarono pei codici degli antichi, che fecero maggiormente conoscere, e per altri disotterrati dalle biblioteche, ove si giacevano d’ignobil polvere ricoperti. I trattati appartenenti alla musica di , , , , , , , , , , e furono letti, copiati, ricorretti, e alcuni fra essi interpretati, e tradotti dal , da , da , da con altri Italiani imitati poscia nel secolo decimosettimo, e da lungo tratto avanzati da valentissimi oltramontani.

[20] Luce più chiara si sparse dappoi colle accademie di musica e di poesia istituite a promuovere per ogni dove l’una e l’altra. lodigiano con tre altri stranieri , , e chiamati dal re Ferdinando di Napoli, gran protettore delle lettere e de’ letterati, fondarono ivi un’accademia musicale, la quale divenne col tempo il seminario de’ più gran geni che siansi veduti in Italia in cotal genere. Siena ebbe la congrega de’ Rozzi, utile quanto fosse altra mai a’ progressi del teatro italiano non men che alla musica per gl’intermezzi di canto e di suono, che si frapponevano alle loro farse o commedie. In alcune di esse ho veduto nel principio d’ogni atto una ottava d’argomento diverso da quello della farsa la quale poi si cantava al suono di lira da un personaggio incaricato di questa sola incombenza, cui si dava il nome d’Orfeo. In Verona divennero celebri verso la metà del Cinquecento i Filarmonici istituiti o promossi da a fine di migliorar la musica, come si vede fra le altre cose dalla bizzarra legge che costrigneva gli accademici a sortir qualche volta in pubblico a cantar versi colla lira in mano. Si fondarono ancora in Milano, in Bologna e altrove cattedre di musica teorica, donde incominciossi a scrivere intorno ai principi specolativi di essa, e vennero tra gli altri illustrandola il citato , il , , , , , , , , il , il , l’, il bolognese con altri molti, ma sopra tutti scrittore insigne, che divenne colle sue istituzioni armoniche maestro fondamentale nel genere pratico.

[21] Nondimeno bisogna dir chel’Italia non

avesse a que’ tempi presso alle altre nazioni acquistata quella celebrità nella musica,

che ha poi nel passato secolo e nel presente ottenuta, poichè le corti straniere, anzi i

principi italiani stessi ricercavano con gran premura e con grosse paghe musici e

cantori oltramontani. Se la mia asserzione sembrasse alquanto dura agli orecchi di que’

pregiudicati italiani che stimano se soli esser stati in ogni tempo gli arbitri del

gusto nelle materie musicali, non hanno a far altro che consultar la testimonianza

irrefragabile della Storia. Potrei citare , che lo dice, potrei aggiugnere l’Abate , che di proposito lo pruova, autori entrambi di sommo grido e di sicura

critica; ma essendo eglino stranieri, come son io, non debbono chimarsi in giudizio

contro all’Italia, essendo tale la debolezza degli uomini, alla

quale gl’Italiani al paro degli altri, e forse più degli altri partecipano, che chiunque

di patria e di linguaggio è diverso si stima, qualora non parla a grado nostro, che

debba esser acciecato dall’odio o dall’ignoranza. Non incorrerà in questa taccia il

celebre nipote di Francesco, del

quale non posso ommettere un lungo testo, che conferma mirabilmente il mio assunto. Si

trova questo nella sua descrizione de’ Paesi Bassi stampata in

Anversa l’anno 1567. «Questi sono (dice, parlando de’ Fiaminghi) i veri maestri della musica, e quelli che

l’hanno restaurata e ridotta a perfezione, perché l’anno tanto propria, naturale, che

uomini e donne cantan naturalmente a misura con grandissima grazia e melodia, onde

avendo poi congiunta l’arte alla natura fanno e di voce e di tutti gli strumenti

quella pruova ed harmonia, che si vede ed ode, talché se ne truova sempre per tutte le

corti de’ principi Cristiani. Di questa nazione, ragionando de’ tempi più moderni,

furono di

Nivelle menzionato più avanti nella sua terra, , , , , , , , ,

, , , , e i quali tutti sono morti, e di presente vivono , e , , , , , , , , , , , , vicino

d’Anversa, e molti altri tutti maestri di musica celeberrimi,

o sparsi con onore, e gradi per il mondo.»

41 E che fra le corti straniere debbano annoverarsi quelle

d’Italia, si pruova da ciò che molti di que’ Fiaminghi nominati

dallo storico, cioè , , ,

, ,

42, ed altri soggiornarono lungo tempo in

Italia appresso ai principi, e tanta autorità ne acquistarono

di qua dai monti massimamente nel perfezionar il contrappunto, che il gusto loro

nazionale nella musica italiana trasfusero.

[22] Non sarà tenuto nimico delle glorie italiane il gran

, il quale, parlando di Leonello d’Este Duca di Ferrara,

che successe al suo padre nel 1441,

dice «che fece venir da Francia i cantori»

43, anzi i più bei madrigali di alcuni di essi

francesi dimoranti allora in Italia si trovano raccolti da

, udinese, e proposti per

modello d’imitazione nel suo rarissimo libro, che ha per titolo Il vero modo di

diminuire con tutte le torti di stromenti.

[23] Italiano è pure il , e interessato nelle lodi della sua patria, del quale però eccone le

parole tratte dal suo libro assai noto della nobiltà milanese, ove parla di Galeazzo Sforza Duca di Milano,

che vivea nel 1470. «Teneva questo raro principe trenta musici tutti

oltramontani, e tutti scelti, che da esso erano benissimo pagati, ed al maestro di

Cappella nominato dava cento scudi al

mese (ch’ora sarebbero più di dugento) posciachè molto si compiaceva della musica,

nella quali era intelligentissimo.»

44 Questo testo viene falsamente attribuito dall’Abate al celebre .

[24] Nè soltanto Fiaminghi e Francesi furono avidamente cercati

dalle corti italiane, ma gli Spagnuoli eziandio, e gran riputazione acquistarono questi

in Roma presso ai papi, e grande autorità presero nella Cappella

Pontificia, i soprani della quale fino a’ tempi di Girolamo

Rosini, perugino, erano stati tutti spagnuoli, secondo che rapporta

l’italiano nelle osservazioni per ben

regolar il canto nella Cappella Pontificia45. I vantaggi che recarono essi alla musica non meno pratica che

teorica sono tanto riguardevoli, che ommettendoli, farei torto alla scienza, alla storia

e alla mia patria. Bartolomeo Ramos Pereira o

Pereia, che venne l’anno 1482 chiamato fin da

Salamanca ad occupar la cattedra di musica eretta dianzi in

Bologna da Niccolò V,

sarà sempre dalla memore posterità annoverato fra i più grand’inventori. Egli ebbe il

coraggio di svelar all’Italia gli errori di , e di scoprir le debolezze del suo sistema, e

le inconseguenze. Il temperamento ch’egli propose nel suo trattato della musica divenuto

rarissimo, comechè a fiera tenzone spingesse e gli altri partigiani di , fu alla perfine abbracciato dai più valenti Italiani46. Frate dimorante anch’esso in Italia verso

il 1520 merita esser cavato dalla oscurità, ove indebitamente giaceva sin’ora. Se l’aver

aggiunto una nota di più all’“ut re mi fa sol la” inventato, come si pretende, da

è di gran vantaggio per la musica, e

se questa può dirsi una gran scoperta, che meriti, che si scriva un libro a bella posta

per risaperne l’autore, come pur si fece da un musico chiamato De Nivers sul principio del nostro secolo; cotal onore è

certamente dovuto a questo religioso spagnuolo, poich’egli ne fu l’inventore. Siffatta

scoperta sconosciuta non meno al pubblico che al citato scrittore che ne ha ricercata

l’origine, si ritruova nel compendio del sistema di esso fatto, e pubblicato in Roma in lingua

spagnuola l’anno 166947 così per un destino che sembra proprio della nostra

nazione, mentre si cerca vanamente in Germania, in

Francia, e in Italia a chi debba

attribuirsi la gloria di cotal ritrovamento, giace polveroso e dimenticato in qualche

biblioteca il vero inventore. Di

non farò che un sol cenno, non potendo ignorarsi da chiunque ha l’erudizion musicale

assaggiata a fior d’acqua, ch’egli fu il principe de’ teorici del suo tempo, come

ampiamente il confessano i più illustri scrittori italiani di tali materie ,

e . nativo d’Avila illustrò anch’egli moltissimo la musica

italiana non solo con opere assai pregiate a’ suoi tempi, le quali furono stampate in

Roma l’anno 1585, ma con belle composizioni di pratica, per cui

divenne rivale e socio del celebre nel

riformare e migliorare la musica ecclesiastica. Compagno nel merito, e non forse minor

nella gloria, gli andò dal paro ,

intorno a cui il dottissimo Padre citato

dall’erudito Signor Abate Don si

spiega in questi termini: «fu autore stimatissimo, e di gran grido»

48. Oltre a’ mentovati che possono

chiamarsi di prima classe, molti vi furono di qua dai monti peritissimi nell’uno e

nell’altro genere. Eccovene alcuni de’ più celebri in Roma e

altrove: , nominato dal con grande elogio, , del quale fa menzione nel suo Fronimo come di bravo compositore, , , , , , , , , ,

, , , , , ,

, , ,

, , , , , e tanti altri che più assai ne

troverrebbe chi con diligenza svolgesse gli autori italiani di quel secolo. Veggansi tra

gli altri il , , e le opere di , e di .

[25] Fu dunque l’eccedente amor della patria (il più lodevole fra

gli eccessi quando non vien disgiunto dalla giustizia) che mosse il Cavaglier a dire, parlando della musica, che «agli

Italiani del secolo decimosesto dovette il giugnere ch’ella fece a perfezione maggiore

assai, che mai non avesse in addietro»

49. Se l’illustre storico della letteratura

Italiana, che tant’onore ha recato alla sua nazione, ignorò il gran numero e il valore

dei mentovati stranieri, i quali si portarono in Italia ad

illustrar sì distintamente e sì gloriosamente la musica, noi non sapremmo se non

istupire di tal negligenza meno scusabile trattandosi d’un’arte onde gl’Italiani vanno a

ragione così superbi di quello che sarebbe stata in tanti altri punti poco interessanti,

ne’ quali però ha egli avuta la compiacenza di fermarsi a lungo. Se non ignorandoli, ha

giudicato meglio di passarli sotto silenzio, che altri chiamerebbe ingiurioso, noi non

sapremmo che rispondere a chiunque l’accusasse di parzialità manifesta. Ma gli

Spagnuoli, i Francesi e i Fiaminghi, che si veggono privi di testimonianza così

autorevole, si consoleranno nella perdita loro ripensando a tanti altri illustri

scrittori suoi nazionali, i quali hanno siffatta gloria tra essi e gl’Italiani

meritevolmente divisa50.

[26] Il rinascimento della poesia teatrale e la perfezione ove giunsero le arti del disegno furono un’altra epoca dell’incremento che prese la musica italiana. Appena comparvero le commedie d’, di , del Cardinal , e le tragedie del , del , e del ; appena la pittura cominciò a gareggiar coi Greci originali sotto il pennello di Raffaello d’Urbino, del Negroni, di Baldassare Peruzzi, e d’altri, che i principi italiani bramosi d’accrescer lustro e magnificenza alle feste loro si prevalsero a ciò della unione delle tre arti. Allora si sentì sulla scena la musica accompagnar le tragedie nei cori, e le commedie nei prologhi e negli intermezzi che si framettevano. Quest’intermezzi sul principio erano madrigali cantati a più voci ora allusivi all’argomento della favola, ora di sentimento diverso. Ben presto perfezionandosi, azioni musicali divennero da rappresentarsi ne’ tempi di pubblica allegrezza.

[27] Merita particolar menzione sì bel componimento pregievole pieno di greco spirito, come per ritogliere dalla ingiusta dimenticanza, nella quale i critici italiani hanno lasciato cadere il nome d’uno de’ più illustri mecenati delle cose musicali quello fatto da a imitazione degli antichi Peani, o nomi Pitici, che si celebravano nella Grecia in onore d’Apolline. Si rappresentò in Firenze nelle nozze di Ferdinando de’ Medici con Cristiana di Lorena col titolo: Combattimento d’Appolline col Serpente.

[28] La scena s’apriva facendo vedere ampia foresta, in mezzo alla quale si scorgeva la grotta del Serpente. Le vicine piante erano abbattute dei replicati colpi della tortuosa coda, e macchiate da livida schiuma all’intorno. Gruppi d’uomini e donne alla greca foggia vestiti vedeansi sbuccare da diverse parti del bosco, i quali, credendosi sicuri per non veder il serpente fuori della grotta, cantavano alternativamente al suono de’ vari stromenti i seguenti versi:

«Una parte: Ebbra di sangue in quest’oscuro boscoGiacea pur dianzi la terribil fera,E l’aria fosca e neraRendea col fiato e col maligno tosco.Altra parte: Qui di carne si sfamaLo spaventoso serpe: in questo locoVomita fiamma e fuoco, e fischia, e rugge;Qui l’erbe e i fior distrugge.Ma dov’è il fiero mostro?Forse avrà Giove udito il pianto nostro.»

[29] Finito ch’ebbero il canto, ecco verso l’orlo della caverna il serpente apparire, alla vista del quale i Greci da subito terrore compresi s’inginocchiano, indirizzando al cielo in piagnente e maninconico suono la seguente supplica:

«Oh sfortunati noi!Dunque a saziar la fameNati sarem di questo mostro infame?O Padre! O re del Cielo!Volgi pietosi gli occhiAll’infelice Delo,Che a te sospira, a te piega i ginocchi,A te dimanda aita, e piagne, e plora:Muovi lampi, e saettaA far di te vendettaContro il mostro crudel che la divora.»

[30] Il Serpente allo strepito delle voci esce fuori dalla caverna, e guatandoli da lontano, con orrendi sibili s’avventa contro; ma scendendo Apollo all’improvviso dal cielo, incomincia con esso un sanguinoso combattimento, il quale dura lungo tempo or fuggendo il Serpente, ora spezzando coi denti le saette scagliategli contro dal Dio, ora staccandole colle zanne dal tergo, donde fiumi di nero sangue sgorgavano, finché rimane ucciso e calpestato ai piedi del nume. I Greci, ch’erano fuggiti, ritornano, e coronando Apollo di fiori intuonano il seguente ringraziamento:

«O valoroso Dio!O dio chiaro e Sovrano!Ecco il Serpente rioSpoglia giacer della tua invita mano:Morta è l’orribil fera.Venite a schiera a schiera,Venite: Apollo e DeloCantando alzate, o belle Ninfe, al Cielo.»51

[31] Nelle pastorali poi la musica fece gran via, e noto è l’apparato musicale con cui Don Garcia di Toledo vicere delle Sicilie fece rappresentare quella del , e nota è altresì la magnificenza con cui fu posta in teatro l’Aminta del cogl’intermedi lavorati dal poeta, e posti in musica dal gesuita , come ancora il Pastor fido con tante altre, delle quali parlano a lungo gli eruditi. Dagl’intermedi, e dai cori passò la musica ad accompagnar qualche scena eziandio del componimento, del che abbiamo una pruova nella pastorale intitolata il Sacrificio d’ recitata in Ferrara verso il 1550, dove il sacerdote si mostra colla lira in mano suonando e cantando la sua parte sul teatro, e similmente si fece nello Sfortunato dell’, e nell’Aretusa d’ rappresentate alla medesima corte.

[32] Così di mano in mano crescendo dalle ballate alle canzoni, dalle canzoni alle maggiolate, canti carnascialeschi e madrigali, dai madrigali ai cori e agl’intermezzi, e da questi fino alle scene drammatiche, il lettore ha potuto vedere per quai gradi la musica sia finalmente pervenuta a costituire il pomposo spettacolo dell’opera.

[33] Pei medesimi passi presso a poco vennesi formando la decorazione. Gli spettacoli fatti per parlare agli occhi nelle pubbliche feste portavano sul principio il carattere dei loro tempi. Consistevano per lo più in cavalcate di convenzione, in fuochi accesi nelle pubbliche piazze o innanzi alle case dei particolari, in anfiteatri o monumenti inalzati con cose mangiative, in fontane di vino che zampillavano nelle strade, in mascherate romorose e grotesche, in musica di tamburi e in tali altri divertimenti fatti più per la plebagia che per uomini cui la coltura avesse ringentilito lo spirito. Il risorgimento benché lento della pittura, il commercio che vivifica le arti, onde viene alimentato a vicenda il lusso che rende squisite le sensazioni nell’atto che le moltiplica, e la connessione che hanno fra loro tutti gli oggetti del gusto fecero avvertiti gli uomini di genio che l’immaginazione dei popoli civilizzati avea bisogno d’un pascolo men grossolano, che la novità e la dilicatezza ne doveano essere i principali ingredienti, che la favola da una banda e l’allegoria dall’altra potevano somministrare agli occhi una folla di piaceri sconosciuti, e che toccava a lui solo prevalersi del vero e del finto, della natura e dell’arte, degli esseri animati e degli inerti per dar una nuova mossa alla fantasia e un vigore novello alla prospettiva. Si conobbe altresì che l’influenza di questa sullo spirito era assai debole e passeggiera ove rinforzata non venisse dall’aiuto delle arti compagne, ed ecco la prima origine di quelli spettacoli frammezzati di poesia, di ballo, di musica e di decorazione che si trovano ne’ tempi più remoti, e che ponno considerarsi come altrettanti sbozzi del melodramma. Fa di mestieri confessare a gloria dell’Italia, che appunto in questa nazione troviamo i primi fonti del buon gusto in così fatto genere, come apparirebbe ad evidenza s’io presentar volessi un quadro storico delle ingegnose feste eseguite nelle antiche corti italiane in occasione di pubblica allegrezza. Ma tale non essendo il mio assunto, mi contenterò di recar in mezzo la descrizione d’un solo di cotali abbozzi drammatici, che fa epoca nella storia delle Arti, che divenne allora la maraviglia d’Europa, e che servì non meno di stimolo che di modello a quante feste se ne fecero in seguito nelle altre corti. Fu dato il surriferito spettacolo da nobile tortonese verso la fine del mille e quattrocento in occasione di festeggiarsi le nozze di Galeazzo duca di Milano con Isabella d’Aragona. Ne parla alla distesa lo storico 52 da cui ne verrò raccogliendo quelle circostanze soltanto che possano giovare all’istruzione non meno che al divertimento dei lettori.

[34] In mezzo ad un magnifico salone circondato da una superba

galleria, dov’era distribuito un gran numero di suonatori di diversi strumenti, si

vedeva una gran tavola, ma senza apparecchio di sorta alcuna. Tosto che il duca e la

duchessa comparvero, incominciò la festa aprendo Giasone la scena cogli Argonauti,

i quali s’avanzarono in aria minacciosa al suono d’una sinfonia guerresca portando seco

il famoso vello d’oro, il quale lasciarono in dono sulla tavola dopo avec eseguito un

ballo figurato, che rappresentava l’ammirazione loro alla vista d’una principessa

cotanto gentile, e d’un principe così degno di possederla. Indi venne Mercurio seguito da tre quadriglie di danzatori, e

cantò a solo una spezie di recitativo che conteneva il racconto della sua avventura con

Apolline pastore allora del re Admeto nei campi di Tessaglia, e

l’accortezza usata da lui nel rubbargli il più bello e il più grasso fra tutti i vitelli

dell’armento, cui egli offriva in dono agli sposi. Dopo Mercurio comparve Diana vestita

da cacciatrice e accompagnata dalle sue ninfe, le quali al suono di boscherecchi

strumenti portavano sovra una barella indorata e coperta di frondi un bellissimo cervo.

La Dea nel presentarlo ai sovrani disse cantando essere quel cervo l’incauto Atteone trasformato in simil guisa, ma che dovea nella

sua disavventura reputarsi fortunato abbastanza, poiché dopo aver cessato di vivere

meritava essere offerto a così saggia e così amabile sposa. Appena fu partita Diana, ecco messa in silenzio l’orchestra per dar luogo

ai suoni dolcissimi d’una lira che percossa dalle dita d’Orfeo svegliava ne’ petti degli ascoltanti l’ammirazione e l’allegrezza.

«Io piangeva (disse avanzandosi il

in mezzo all’udienza) sulle cime

dell’Appenino la morte immatura della mia Euridice. La fama m’ha fatto intendere l’avventurosa

unione di due amanti così degni di vivere l’uno per e altro, e il mio cuore,

rammentandosi le sue passate gioie, ha per la prima volta sentito un movimento di

piacere. I miei canti hanno cangiato di natura, come s’è cangiata la disposizione del

mio spirito. Ho diffusa l’allegrezza per tutti gli Esseri. Una truppa d’uccelli si è

fermata ad ascoltarmi; gli ho presi senza la menoma resistenza, e ne fo copia di essi

ad una principessa la più amabile del mondo dacché Euridice non è più fra i viventi.»

Questa cantilena fu

all’improvviso interrotta da suoni romorosi. Atalanta e Teseo comparvero in

iscena scortati da varie truppe di cacciatori che con danze vive e brillanti

rappresentarono una caccia di gran fracasso, la quale si terminò colla uccisione del

famoso cinghiale di Caledonia offerto anch’esso in dono fra

replicati balletti di trionfo al giovine sposo.

[35] La seconda parte della festa conteneva uno spettacolo non meno singolare. Da una banda comparve l’Iride sovra un carro tirato da superbi variopinti pavoni, e seguitata da un coro di ninfe coperte da un trasparente leggierissimo velo che portavano bacili d’argento pieni di siffatti uccelli. Dall’altra si vedeva Ebe, Dea della giovinezza, che in preciose bottiglie recava il nettare ch’ella versa agli dei nell’Olimpo; accompagnavala un coro di pastori d’Arcadia carichi d’ogni sorta di legumi, e Pomona e Vertunno che dispensavano i frutti più saporiti. Perché nulla mancasse a cotanta lautezza, ecco aprirsi il pavimento, e sortir da terra l’ombra d’Apicio, la quale annunziò cantando esser venuta colà dagli abissi affine di condir le vivande e d’illeggiadrir il convito facendo gustar al palato degli sposi le squisitezze inventate da lui, e che acquistar gli fecero in altri tempi la riputazione del più dilicato e più voluttuoso fra i Romani. I donativi terminarono con un gran ballo composto di dei marittimi e di tutti i fiumi della Lombardia, che portavano i pesci più squisiti, eseguendo nell’atto di esibirli ingegnose danze di diverso carattere.

[36] Cominciò allora un’altra spezie di dramma non meno ingegnoso. Orfeo di bel nuovo si fece avanti menando seco Imeneo con una truppa di amorini. Tenevano dietro le Grazie, e in mezzo a loro la fede coniugale, ch’elleno presentarono alla principessa, ed ella le si offrì per servente e compagna indivisa. Nel mentre che la fede coniugale parlava Semiramide, Elena, Medea e Cleopatra vennero fuori per interromperla cantando ciascuna i traviamenti della sua passione, e le seduzioni dell’amore. Sdegnata quella nel sentire che le ree femmine osassero contaminare con infami racconti la purità di quel giorno, dà ordine che vengano scacciate dalla sua presenza, al cui commando i pronti amorini, intrecciando una danza rapida e viva, si slanciano contro di esse, le perseguitano colle fiaccole accese e attaccano fuoco ai nastri ed ai veli, onde aveano fregiate le teste. Invece loro ecco sortire Lucrezia, Artemisia, Giuditta, Porcia, Tomiri, Sulpizia e Penelope portando nelle mani le palme del pudore che aveano meritate nella loro vita. Dopo averle offerte alla principessa, ed eseguito un ballo modesto e nobile, Bacco scortato da vari cori di satiri, sileni ed egipani, diè come pimento con una danza animata e grottesca ad uno dei più magnifici e sorprendenti spettacoli che abbia mai veduto l’Italia.

[37] Oltre la festa descritta pur ora altri abbozzi appariscono dell’opera in musica nel dramma intitolato la Conversion di San Paolo messo, non sò il perché, dal Cavalier tra i componimenti profani53, rappresentato in Roma verso l’anno 1480 d’ordine del Cardinal Riario, e nella farsa che Alfonso Duca di Calabria fece recitare in Castel Capoano nel 1492, opera di . In una serie cronologica de’ drammi rappresentati sui pubblici teatri di Bologna dall’anno 1600 fino al 1737 fatta per opera de’ Soci filopatri si pretende sulla fede d’un manoscritto del celebre , che fin dall’anno 1564 si cantasse nel palazzo della nobilissima Casa Bentivoglio un dramma intitolato l’Incostanza della fortuna. Ma l’autore di questo libricciuolo, il quale, benché comparisca anonimo, fu lavoro d’un certo Avvocato Macchiavelli celebre nella sua patria per le sue letterarie imposture, ci vieta di contar molto sulla sua asserzione. Anche il , inglese, nella sua dissertazione sull’unione della musica e della poesia, citando la storia del teatro italiano di , parla di non so qual dramma fatto rappresentare dal Senato di Venezia fin dall’anno 1574 per divertimento d’Arrigo Terzo re di Francia 54.

[38] Che che ne sia di ciò, cotali spettacoli altro non furono appunto che abbozzi, né alcuno di essi ci dà l’idea d’un dramma eroico cantato dal principio fino alla fine. La maggior parte degli eruditi italiani , , , e attribuiscono giustamente l’invenzione a , fiorentino, circa il 1600. Ma contenti di dirlo, niuno ha voluto prendersi la briga di spiegarci partitamente le circostanze, dalle quali però, siccome dipende sovente la formazion delle cose così non si può senza risaperle formar intorno ad esse cose un diritto giudizio. Dal che nascono in seguito le idee storte, le decisioni arbitrarie, l’abbuiamento insomma con cui si giudica generalmente delle arti, e in particolare del dramma in musica: tutto per colpa di coloro che s’addossano l’incombenza di scrivere la storia delle lettere, i quali agguisa de’ commentatori sono per lo più diffusi in ciò che niuno ricerca, e mancanti in quello che altri avrebbe vaghezza d’esaminare con occhio filosofico. Fermiamoci noi non per tanto un poco più di quello, che non è stato fatto finora a maggior lume di questa materia, sperando che le nostre ricerche non siano per riuscire ingrate o inopportune a chi vorrà approfittarsene.